Auteur/autrice : C&A HD

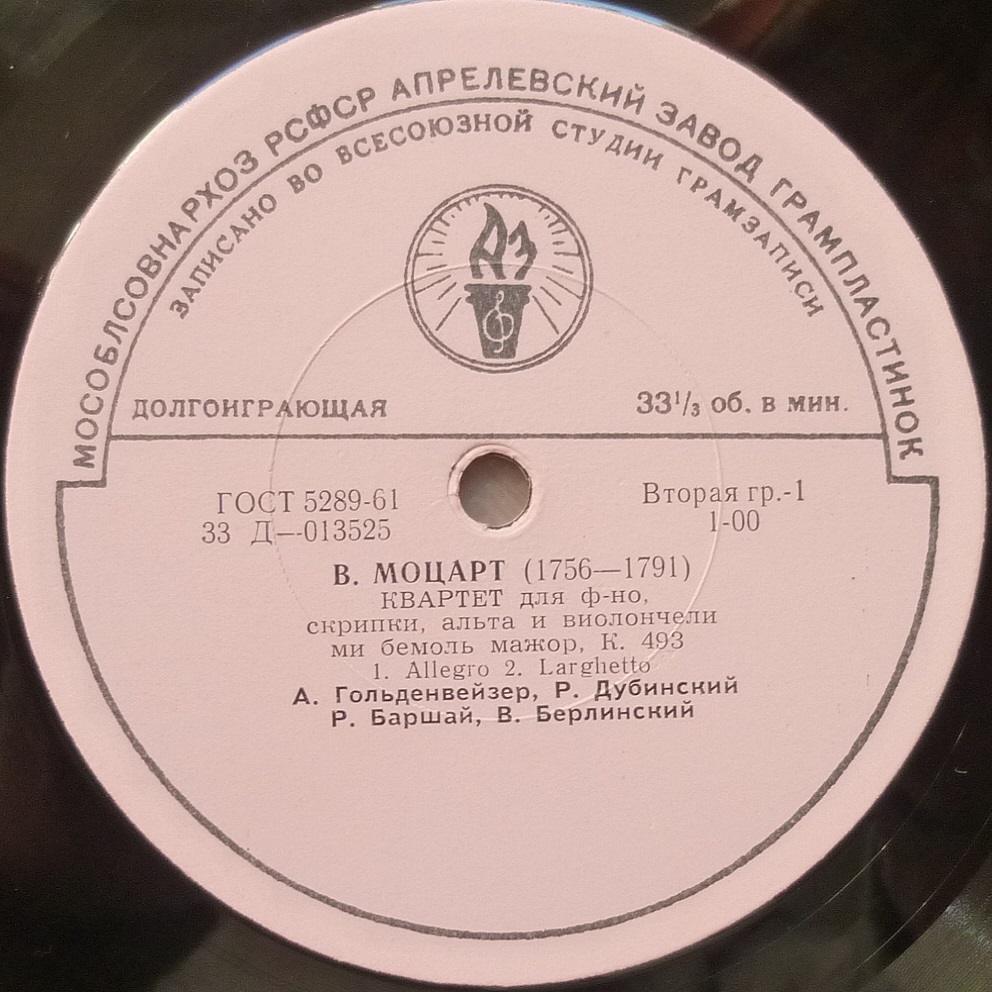

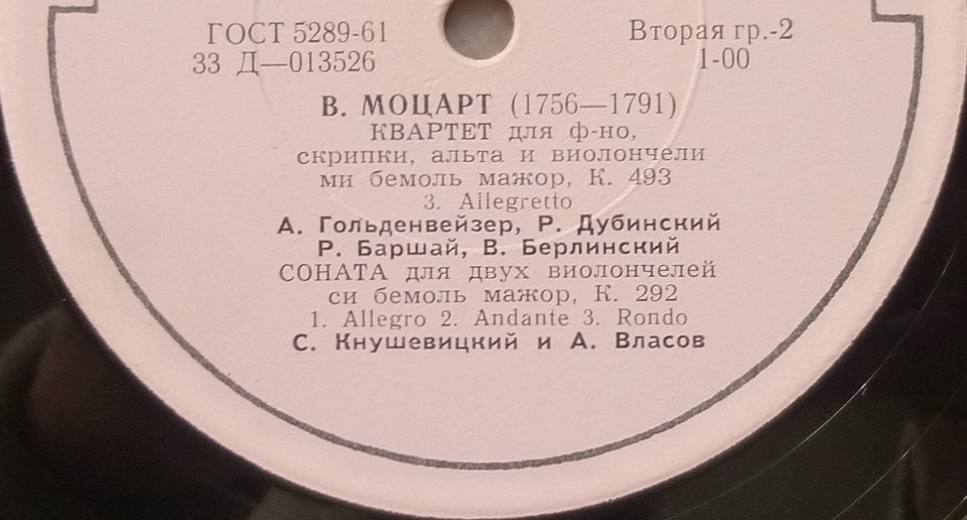

Enregistré le 20 Octobre 1950 (K.478) & le 9 Novembre 1951 (K.493)

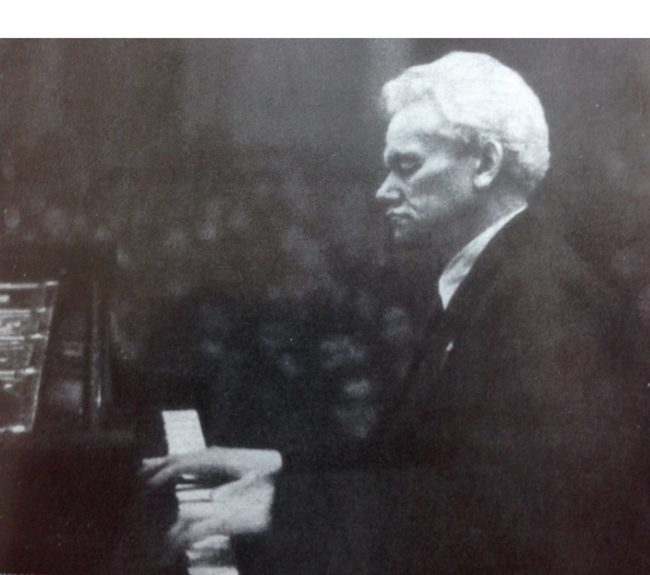

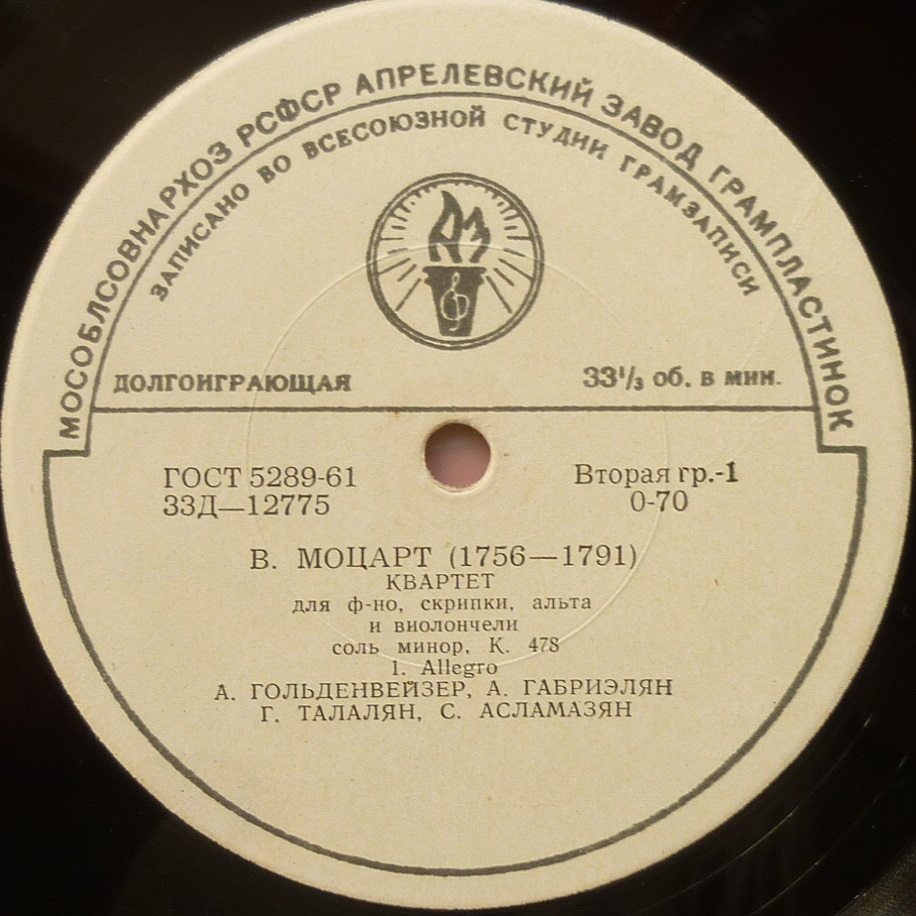

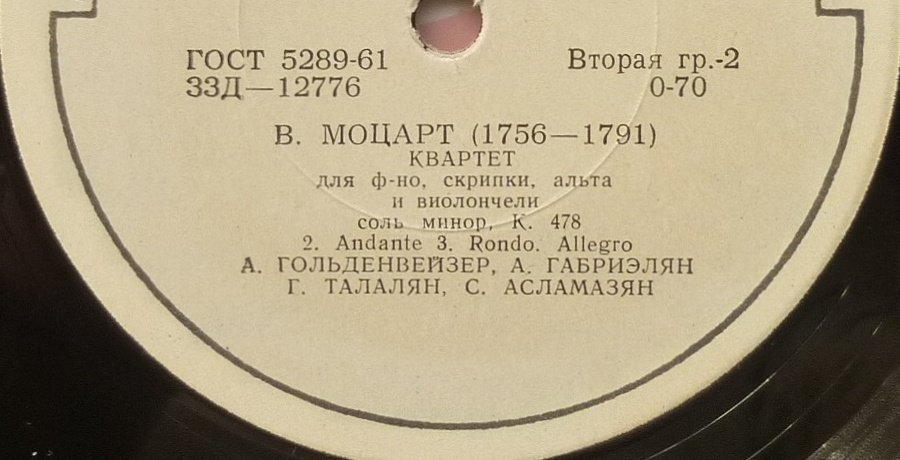

Alexander Goldenweiser (1875-1961), grand pianiste et grand pédagogue n’a peut-être pas de réputation particulière en ce qui concerne l’interprétation des œuvres de Mozart, mais dans ces deux Quatuors avec piano, son sens du style et de l’articulation font merveille, et sont même incroyablement modernes quand on songe qu’il est né en 1875. Pour le Quatuor n°1 K.478, il joue en collaboration avec des membres du Quatuor Komitas, et pour le Quatuor n°2 K.493 avec ceux du Quatuor Philharmonique de Moscou, c’est-à-dire la dénomination initiale du Quatuor Borodine (avec Rudolf Barshaï à l’alto).

_______________

Quatuor avec piano n°1 K.478 Membres du Quatuor Komitas: Avet Gabrielyan, violon, Henrik Talalyan, alto et Sergei Aslamazyan, violoncelle

Le Quatuor Komitas a été fondé en 1924 par quatre étudiants d’origine arménienne du Conservatoire de Moscou: Avet Gabrielyan (1899-1983) et Levon Ogandjanyan, violons I et II, Mikhaïl Terian (1905-1987), alto et Sergei Aslamazyan (1897-1978), violoncelle. En 1947, Levon Ogandjanyan est remplacé par Rafael Davidyan (1923-1997) qui restera jusqu’en 1970, et Mikhaïl Terian est remplacé jusqu’en 1972 par Henrik Talalyan (1922-1972). Avet Gabrielyan restera violon I jusqu’en 1976 et Sergei Aslamazyan en tant que violoncelliste jusqu’en 1968.

Avet Gabrielyan

Henrik Talalyan

Sergei Aslamazyan

_______________

Quatuor avec piano n°2 K.493 Membres du Quatuor Philharmonique de Moscou: Rostislav Dubinsky, violon, Rudolf Barshaï, alto et Valentin Berlinsky, violoncelle

Le Quatuor Philharmonique de Moscou a été fondé en 1945 par des élèves de la classe de Musique de Chambre de Mikhaïl Terian (co-fondateur du Quatuor Komitas) au Conservatoire de Moscou: Rostislav Dubinsky (1923-1997) et Vladimir Rabei, violons I et II, Yuri Nikolaïevsky (1925-2003), alto et Mstislav Rostropovitch, violoncelle pour peu de temps et vite remplacé par Valentin Berlinsky (1925-2008). Yuri Nikolaïevsky est remplacé en 1946 par Rudolf Barshaï (1924-2010). Vladimir Rabei est remplacé en 1947 par la première épouse de Rudolf Barshaï, Nina Barshaï, jusqu’à ce que Yaroslav Alexandrov (1927) lui succède en 1952. En 1953, Rudolf Barshaï quitte le Quatuor pour rejoindre le Quatuor Tchaïkovsky de Yulian Sitkovetsky (1925-1958) et est remplacé par Dmitry Shebalin. L’ensemble (Dubinsky, Alexandrov, Shebalin, Berlinsky), maintenant dénommé Quatuor Borodine, restera stable jusqu’en 1974, avec le départ de Yaroslav Alexandrov, remplacé par Andrei Abramenkov, puis en 1975, de Rostislav Dubinsky, remplacé par Mikhail Kopelman.

De gauche à droite: Rostislav Dubinsky, Valentin Berlinsky, Nina Barshaï et Rudolf Barshaï entourant Dimitri Chostakovitch

_______________

Recorded October, 20 1950 (K.478) & November, 9 1951 (K.493)

Alexander Goldenweiser (1875-1961), great pianist and pedagogue may not be especially famous for his performances of Mozart works, but in both of these Piano Quartets, his sense of style and of articulation are splendid, and are even incredibly modern when one thinks he was born in 1875. For Quartet n°1 K.478, he plays with Members of the Komitas Quartet, and for Quartet n°2 K.493 with those of the Moscow Philharmonic Quartet, namely the initial name of the Borodin Quartet (with Rudolf Barshaï playing the viola).

_______________

Piano Quartet n°1 K.478 with Members of the Komitas Quartet: Avet Gabrielyan, violin, Henrik Talalyan, viola and Sergei Aslamazyan, cello

The Komitas Quartet was founded in 1924 by four students of Armenian origin of the Moscow Conservatory: Avet Gabrielyan (1899-1983) and Levon Ogandjanyan, violins I and II, Mikhaïl Terian (1905-1987), viola and Sergei Aslamazyan (1897-1978), cello. In 1947, Levon Ogandjanyan is replaced by Rafael Davidyan (1923-1997) who remained until 1970, and Mikhaïl Terian is replaced until 1972 by Henrik Talalyan (1922-1972). Avet Gabrielyan remains violon I until 1976 and Sergei Aslamazyan as cellist until 1968.

_______________

Piano Quartet n°2 K.493 with Members of the Moscow Philharmonic Quartet: Rostislav Dubinsky, violin, Rudolf Barshaï, viola and Valentin Berlinsky, cello

The Moscow Philharmonic Quartet was founded in 1945 by pupils of the Mikhaïl Terian’s Chamber Music Class (Terian being one of the co-founders of the Komitas Quartet) at the Moscow Conservatory: Rostislav Dubinsky (1923-1997) and Vladimir Rabei, violins I and II, Yuri Nikolaïevsky (1925-2003), viola and Mstislav Rostropovitch, cellist for a short period and quickly replaced by Valentin Berlinsky (1925-2008). Yuri Nikolaïevsky is replaced in 1946 by Rudolf Barshaï (1924-2010). Vladimir Rabei is replaced in 1947 by Rudolf Barshaï’s first wife Nina Barshaï until Yaroslav Alexandrov (1927) comes in (1952). In 1953, Rudolf Barshaï leaves the Quartet to join the Tchaïkovsky Quartet led by Yulian Sitkovetsky (1925-1958) and is replaced by Dmitry Shebalin (1930-2013). The ensemble (Dubinsky, Alexandrov, Shebalin, Berlinsky), now named Borodin Quartet, remains the same until 1974, with the departure of Yaroslav Alexandrov, replaced by Andrei Abramenkov and in 1975, of Rostislav Dubinsky, replaced by Mikhail Kopelman.

Les liens de téléchargement sont dans le premier commentaire. The download links are in the first comment.

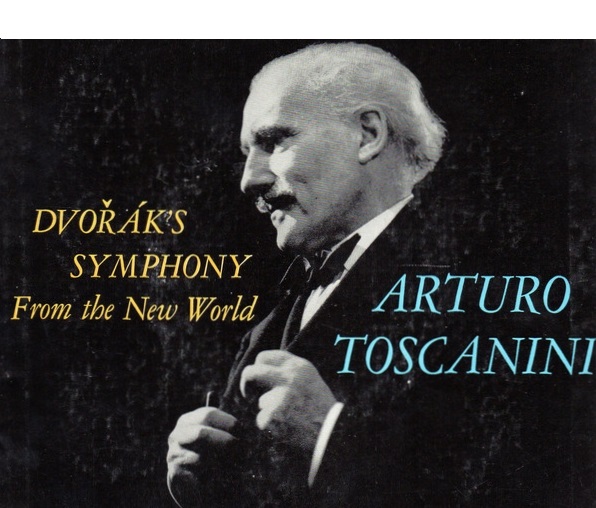

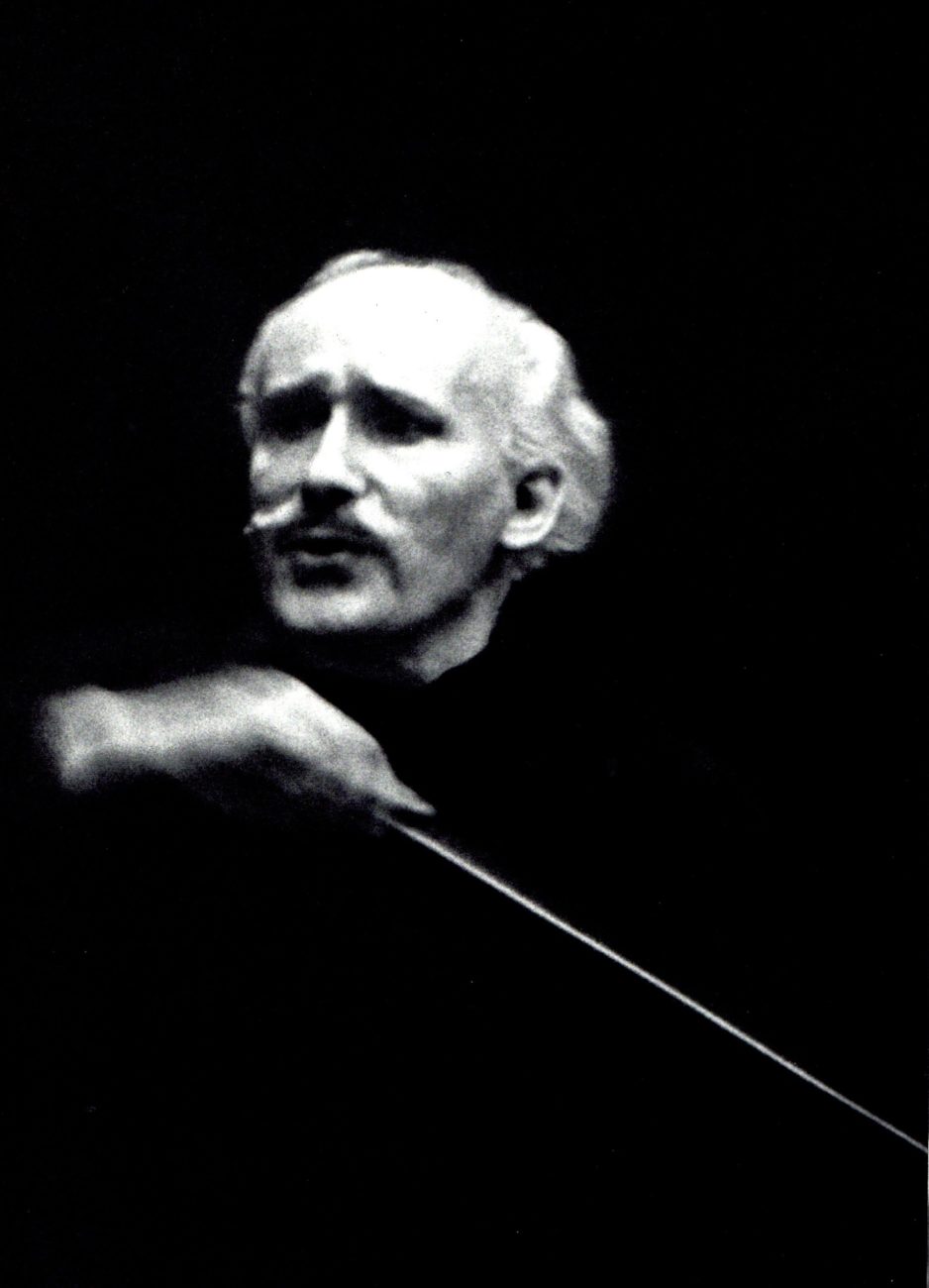

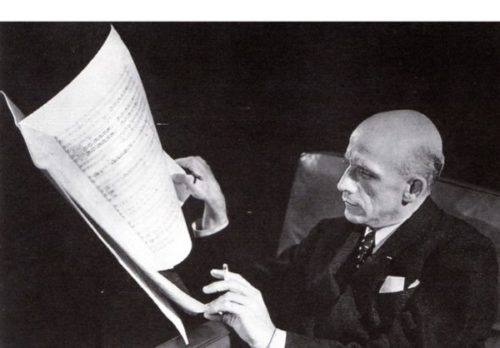

Arturo Toscanini – NBC SO

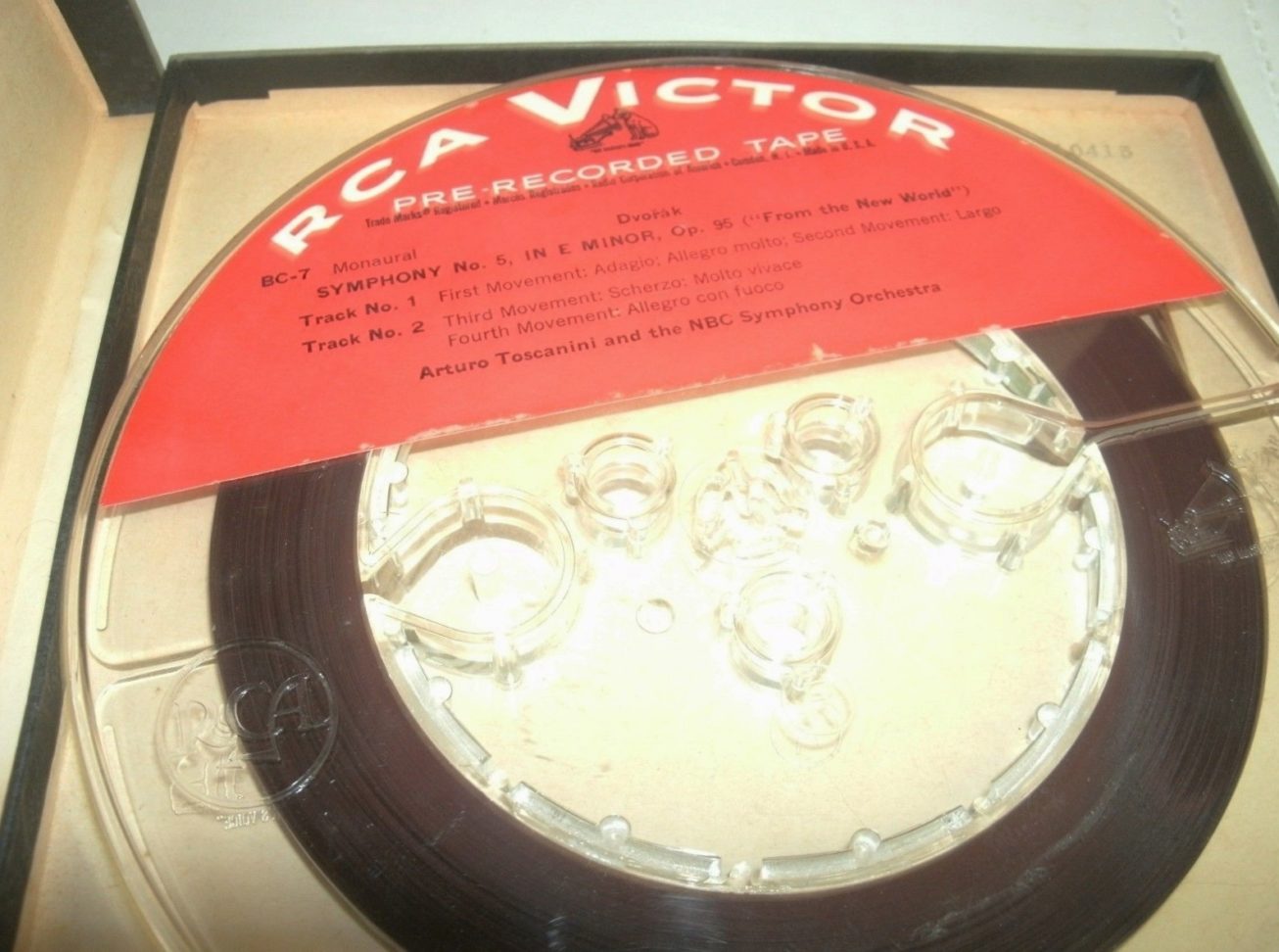

Enregistré à Carnegie Hall le 2 février 1953

Bande BC-7 (19cm/s 2 pistes) publiée en 1954

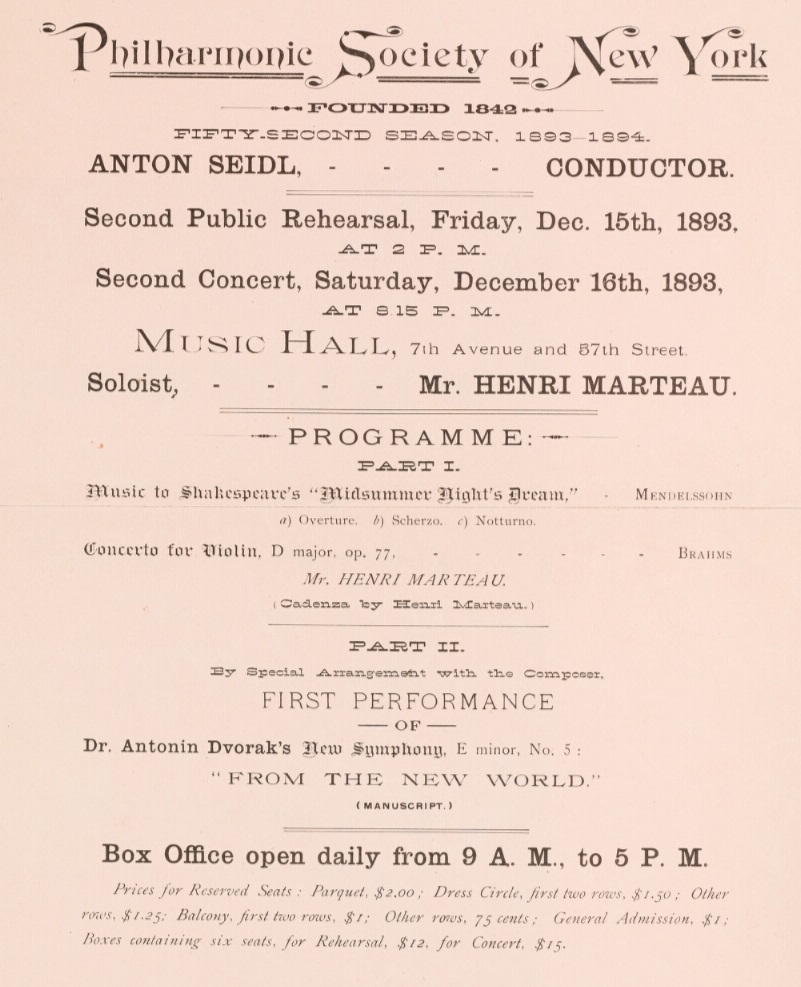

Presque 60 ans après la création de cette œuvre les 15 & 16 décembre 1893 sous la direction d’Anton Seidl (1850-1898) dans cette même salle alors dénommée « Music Hall 7th Avenue and 57th Street » avant de devenir le célèbre « Carnegie Hall », Toscanini, qui a dirigé l’oeuvre dès 1898, nous en laisse un témoignage qui reste un fleuron de ses dernières saisons à la tête du NBC Symphony Orchestra.

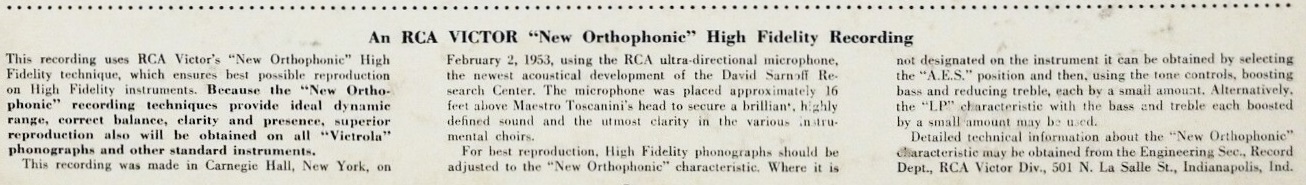

A partir de 1952, RCA a modifié sa technique d’enregistrement, du moins en ce qui concerne Toscanini. La captation a été réalisée avec un seul microphone positionné environ 5 mètres au dessus du chef, la même technique que celle déployée à l’époque par d’autres firmes telles que Mercury ou Westminster. Il en résulte une perspective sonore et une dynamique naturelles que l’on n’avait pas l’habitude d’entendre dans ses disques et qui sont magnifiées par l’édition sur bande (19 cm/s, 2 pistes), laquelle surclasse les publications en microsillon et en CD, en restituant des subtilités de phrasé et de rythme que l’on pensait n’exister que dans l’enregistrement du concert du 31 janvier précédant cet enregistrement.

Extrait du texte de présentation du 33t. LM-1778

Nearly 60 years after the work was premiered on December 15 & 16 1893 under the direction of Anton Seidl (1850-1898) in the same Hall then called « Music Hall 7th Avenue and 57th Street » before it came universally known as the « Carnegie Hall », Toscanini, who performed the work as early as 1898, gives us a testimony which remains one of the main highlights of his last seasons with the NBC Symphony Orchestra.

As of 1952, RCA changed its recording technique, at least as far as Toscanini was concerned. This recording was made with a single microphone placed approximately 16 feet above the conductor’s head, namely the same technique as implemented then by companies like Mercury or Westminster. This accounts for a natural sound perspective and natural dynamics seldom heard before in his recordings and that are enhanced by the tape issue (7.5 ips; 2 tracks), which outdoes the LPs and CDs, unveiling subtilities of phrasing and of rhythm that were believed to exist only in the recording of the concert given shortly before on January 31.

___________________

___________________

___________________

___________________

Les liens de téléchargement sont dans le premier commentaire. The download links are in the first comment.

Dmitry Tsyganov, violon I, Vassily Shirinsky, violon II, Vadim Borisovsky, alto I, Mikhaïl Terian, alto II et Sergei Shirinsky, violoncelle

Enregistré les 23 janvier & 6 février 1952

Voici une grande interprétation d’un chef-d’œuvre absolu de Mozart, le Quintette en sol mineur K.516. Aux membres du Quatuor Beethoven, s’est joint Mikhaïl Terian pour former un pupitre d’alto de très haut niveau, si important dans cette œuvre.

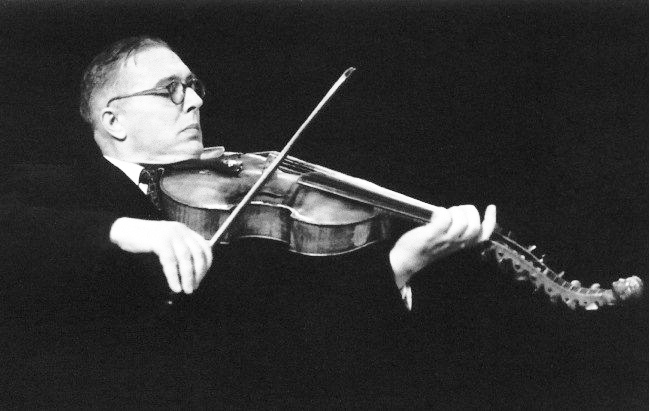

Vadim Borisovsky

Vadim Borisovsky (1900-1972) était considéré comme un des fondateurs de l’école russe d’alto et en tant qu’interprète et éditeur, il a contribué à en élargir le répertoire, notamment par de nombreuses transcriptions. Durant les années 20, avec l’aide de Paul Hindemith, il a dressé le catalogue complet des œuvres écrites pour alto et viole d’amour. Il jouait d’un instrument de grande taille (47,5 cm) du luthier Gaspara da Salò. Il a enseigné au Conservatoire de Moscou à partir de 1925. Parmi ses élèves, on notera bien sûr Rudolf Barshaï, mais aussi Fyodor Druzhinin qui lui succèdera au pupitre du Quatuor Beethoven, Dmitry Shebalin, l’altiste du Quatuor Borodine, et pour une courte période, Yuri Bashmet.

Mikhaïl Terian

Mikhaïl Terian (1905-1987) était à l’époque un altiste renommé, qui enseignait au Conservatoire de Moscou (classe d’alto depuis 1946 et de quatuor depuis 1935). En 1925, il a été un des co-fondateurs du Quatuor Komitas. Il a rejoint ensuite le Quatuor Oïstrakh. Il a aussi dirigé l’Orchestre du Conservatoire de Moscou et il existe d’ailleurs sous sa direction un enregistrement du Concerto de Beethoven Op.61 avec David Oïstrakh (publié par Moscow Conservatory Records SMC CD 0021).

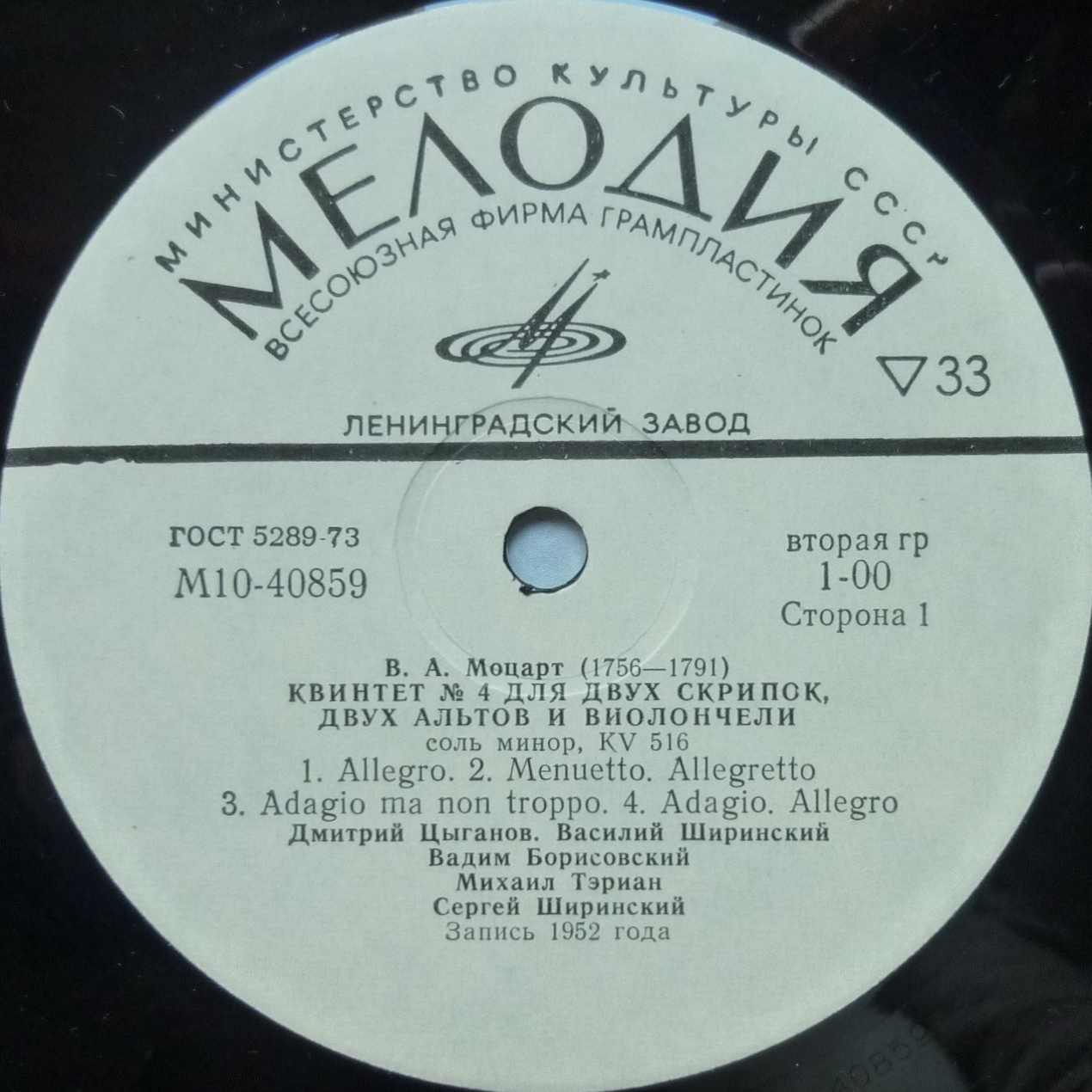

Melodiya a édité deux fois l’enregistrement du Quintette K.516 sous forme de microsillon. Le première parution (1960) occupait les deux faces d’un disque 25 cm (D-8145/46), et le premier mouvement était donné avec les reprises (durée 12’45):

Par contre, pour la réédition de 1978, l’enregistrement a été gravé sur une face (M10-40859) d’un 33t. 30 cm, l’autre face étant occupée par le Quintette Op.29 de Beethoven avec les mêmes interprètes. La durée du premier mouvement, privée de ses reprises, se trouvait ainsi réduite presque de moitié à 6’40.

Ceci n’est pas sans conséquences, car cette œuvre repose sur une accumulation de tension avec des mouvements de plus en plus lents (Allegro – Allegretto – Adagio ma non troppo – Adagio), l’Adagio qui ouvre le dernier mouvement enchaînant « attacca » avec l’Allegro final libérateur. Dans la parution originale, l’accumulation de tension dès le premier mouvement est beaucoup plus importante, et la perception des mouvements suivants et donc de l’ensemble de l’œuvre n’est plus du tout la même.

Les deux reports, respectivement de 1960 et 1978, sont proposés en téléchargement.

I – Plages 01 à 04: Version avec les reprises dans le premier mouvement (33t. 25 cm D-8145/46).

II – Plages 05 à 08: Version sans les reprises dans le premier mouvement (33t. 30 cm M10-40859).

__________________

Beethoven Quartet-M.Terian – Mozart Quintet K516

Dmitry Tsyganov, violin I, Vassily Shirinsky, violin II, Vadim Borisovsky, viola I, Mikhaïl Terian, viola II & Sergei Shirinsky, cello

Recorded January 23 & February 6, 1952

Here is a great performance of a major masterpiece by Mozart, namely the G minor Quintet K.516. With the members of the Beethoven Quartet, there is Mikhaïl Terian to form a very high level viola section, so important in this work.

Vadim Borisovsky (1900-1972) was considered as one of the founders of the Russian viola school, and as a performer as well as an editor, he contributed to broadening its repertoire, especially by way of many transcriptions. During the 20s, with Paul Hindemith’s contribution, he made a complete catalog of the works written for the viola and for the viola d’amore. He played on a very large viola (47.5 cm) built by Gaspara da Salò. He taught at the Moscow Conservatory since 1925. Among his pupils, were of course Rudolf Barshaï, but also Fyodor Druzhinin who was his successor when he left the Beethoven Quartet, Dmitry Shebalin, the viola player of the Borodin Quartet, and for a short period, Yuri Bashmet.

Mikhaïl Terian (1905-1987) was a reknowned viola player, who taught at the Moscow Conservatory (viola since 1946 and quartet since 1935). In 1925, he was one of the co-founders of the Komitas Quartet. He later joined the Oïstrakh Quartet. He has also conducted the Moscow Conservatory Orchestra and there exists under his baton a recording of Beethoven’s Concerto Op.61 with David Oïstrakh (published by Moscow Conservatory Records SMC CD 0021).

Melodiya has issued twice the recording of Quintet K.516 in the LP format. The first issue (1960) occupied both sides of a 10″ LP (D-8145/46), and the first movement was performed with the repeats (timing: 12’45).

On the other hand, for the 1978 re-issue, the recording was on but one side of a 12″ LP (M10-40859), Beethoven’s Quintet Op.29 with the same performers being on the other side. The length of the first movement, deprived of the repeats, was almost reduced by half (timing: 6’40).

This is not without drawbacks, because this works is built on an accumulation of tension with slower and slower movements (Allegro – Allegretto – Adagio ma non troppo – Adagio), the Adagio opening the last movement being played « attacca » with the liberating final Allegro. In the original issue, the accumulation of tension already present in the first movement is much more important, and the perception of the following movements and thus of the whole work is dramatically affected.

Both issues, respectively of 1960 and 1978, are available as downloads:

I – Tracks 01 to 04: Version with repeats in the first movement (33t. 25 cm 10″ LP D-8145/46).

II – Tracks 05 to 08: Version without repeats in the first movement (33t. 30 cm 12″ LP M10-40859).

Les liens de téléchargement sont dans le premier commentaire. The download links are in the first comment.

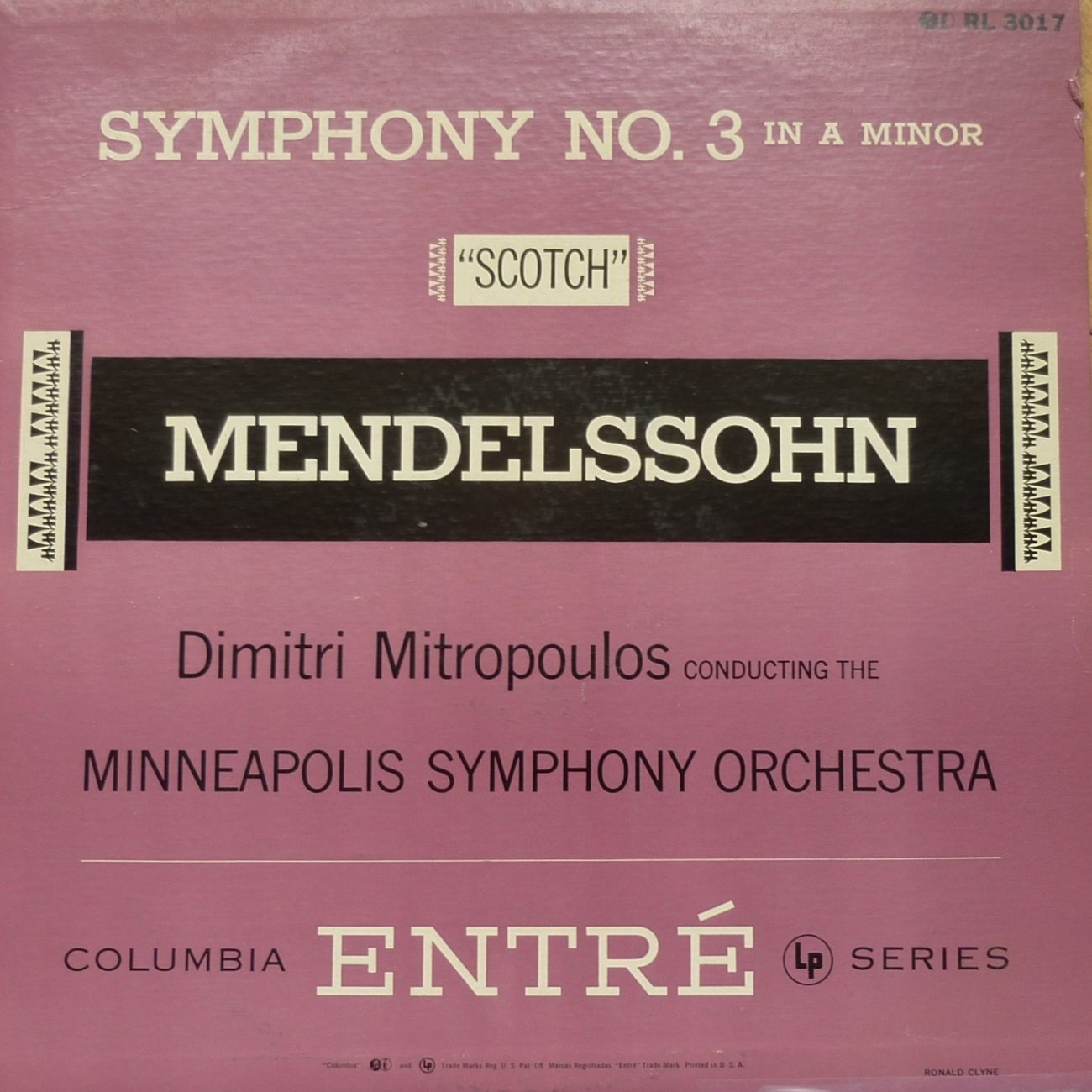

Northrop Auditorium – 6 décembre 1941

Sous la direction de Mitropoulos, nous disposons de cinq enregistrements de cette Symphonie « Ecossaise » avec quatre orchestres différents. Celui-ci est le plus ancien. Les deux suivants sont avec le New-York Philharmonic (concert du 1er novembre 1953 et enregistrement Columbia le lendemain). On connaît enfin deux captations de 1960, celle qui ouvrait le concert donné le 21 août au Festival de Salzbourg avec les Berliner Philharmoniker et celle du 24 octobre à Cologne avec le Kölner-Rundfunk Orchester.

Le présent enregistrement est un des meilleurs réalisés à Minneapolis. L’interprétation est passionnante et la prise de son (microsillon Columbia Entré RL-3017) est de fort bonne qualité, nonobstant l’acoustique de la salle, sans les problèmes de compression de dynamique rencontrés par ailleurs, notamment dans la Symphonie de Franck.

We have five recordings of this « Scotch » Symphony conducted by Mitropoulos with four different orchestras. This one is the oldest. The next two are with the New-York Philharmonic (concert given on November, 1st 1953 and a recording for Columbia the next day). Two performances from 1960 are also known, the one opening the Salzburg Festival concert given on August, 21 with the Berliner Philharmoniker and the one of October 24 in Cologne with the Kölner-Rundfunk Orchester.

The present issue is one of the best from Minneapolis. The performance is thrilling and the recording (Columbia LP Entré RL-3017) is quite good, notwithstanding the acoustics of the Auditorium, without the problems of dynamics compression that mar other recordings, such as with the Franck Symphony.

Les liens de téléchargement sont dans le premier commentaire. The download links are in the first comment.

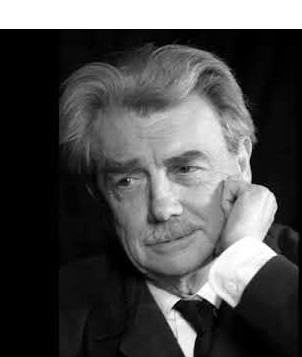

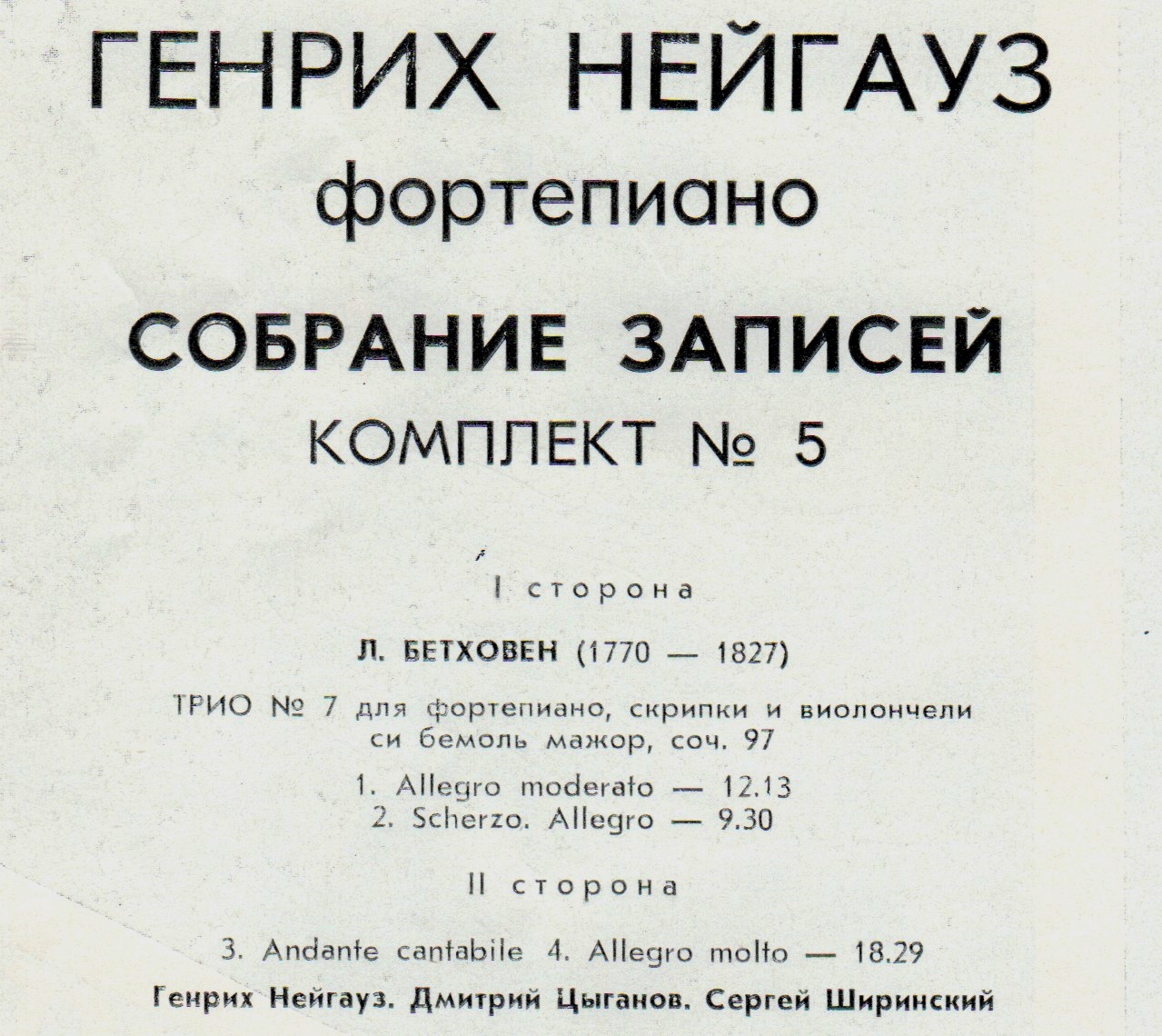

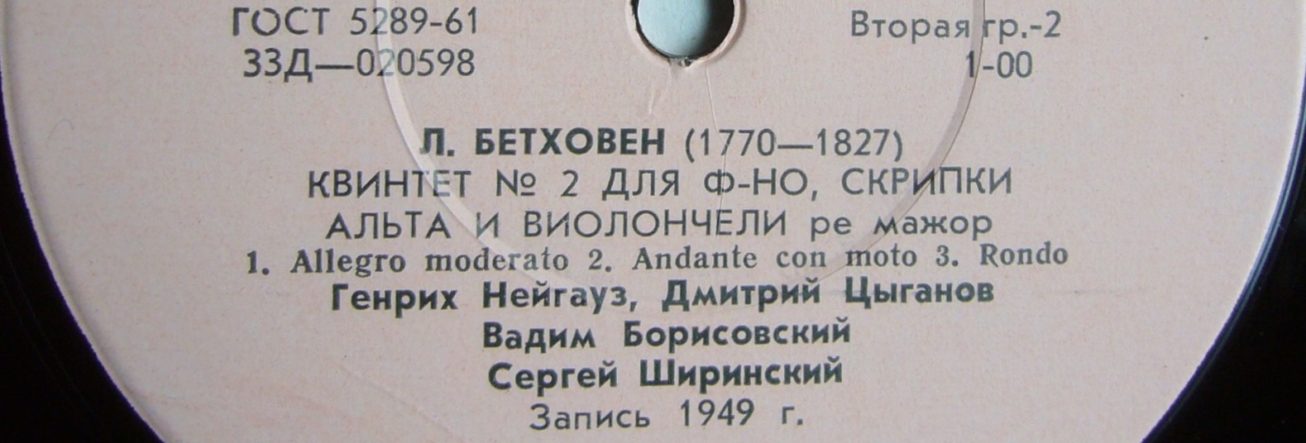

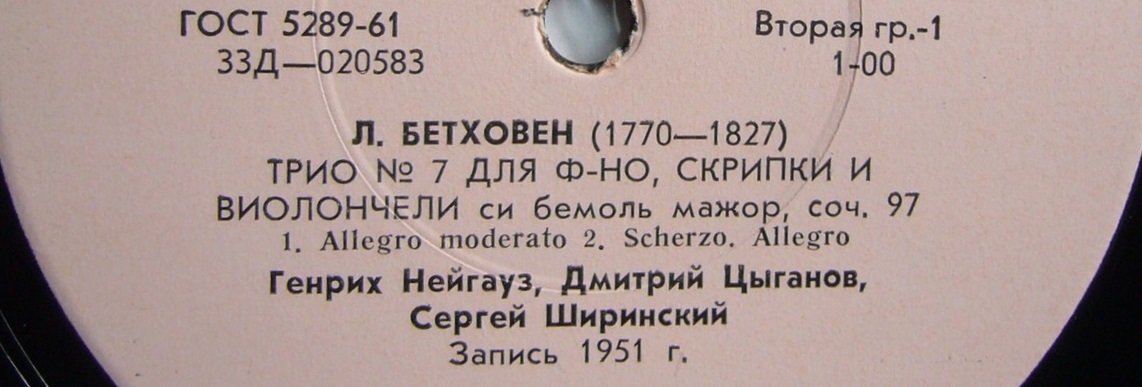

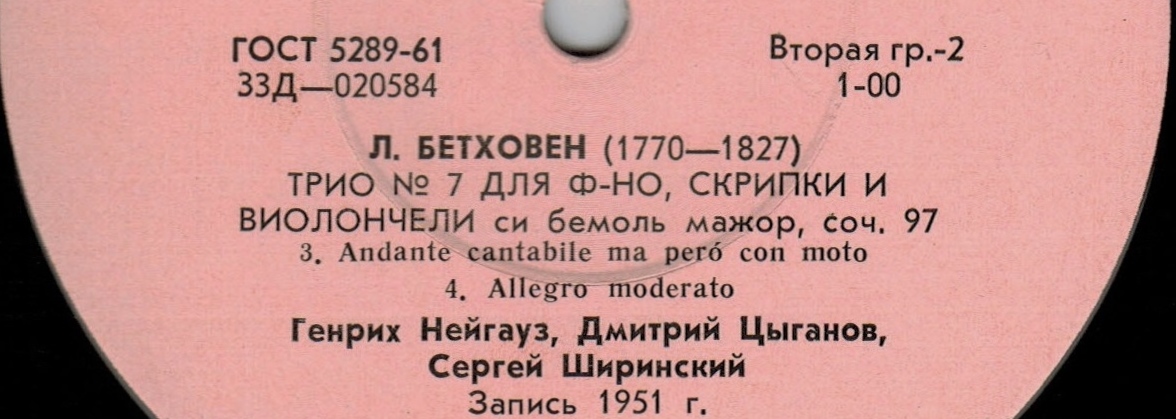

Heinrich Neuhaus, piano.

Quatuor Beethoven – IV

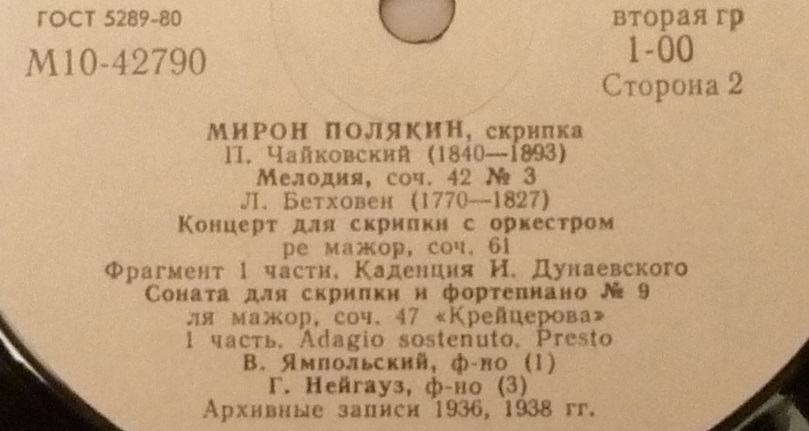

Membres du Quatuor Beethoven (WoO36 n°2 – Op.97) – Miron Polyakin, violon (Op.47)

_________

Quatuor WoO36 n°2: Dmitry Tsyganov, violon, Vadim Borisovsky, alto et Sergei Shirinsky, violoncelle.

Enregistré le 15 novembre 1949

_________

Trio n°7 Op. 97: Dmitry Tsyganov, violon et Sergei Shirinsky, violoncelle.

Enregistré les 21 & 28 février et le 10 mars 1951 (Prise de son: Vasily Fedulov)1

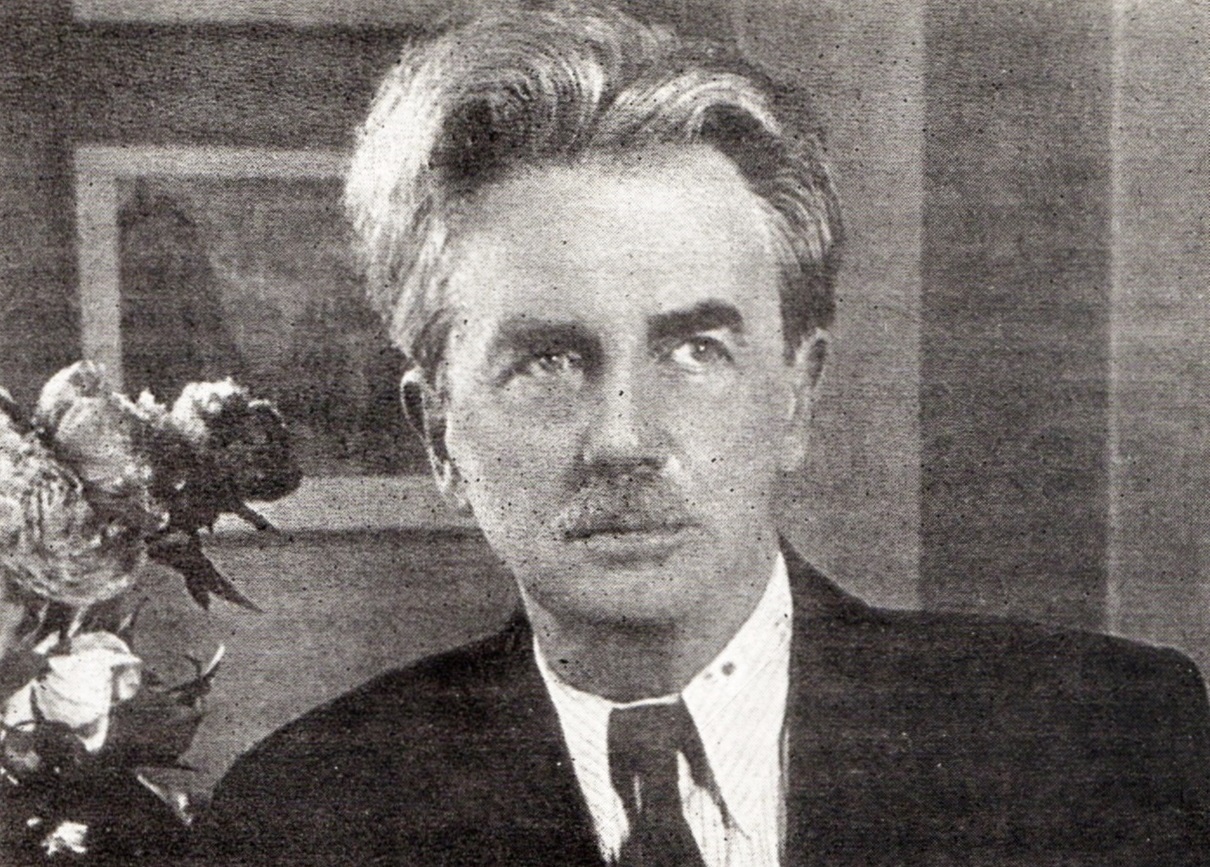

Heinrich Neuhaus en 1950

Vadim Borisovsky, Dmitry Tsyganov & Sergei Shirinsky en 1943

___________________________

Sonate n°9 Op. 47 – I (Adagio sostenuto Presto): Miron Polyakin, violon. Enregistré en 19382

Miron Polyakin

Heinrich Neuhaus en 1940

Voici les enregistrements publiés de la Musique de Chambre de Beethoven auxquels Heinrich Neuhaus (1888-1964) a pris part.

Comme entrée en matière, le Quatuor WoO36 n°2 est une œuvre très agréable, fort bien interprétée.

L’enregistrement suivant, consacré au célébrissime Trio Op.97 (« Erzherzog » ou « Archiduc ») n’a bizarrement pas été réédité depuis l’intégrale des enregistrements d’Heinrich Neuhaus parue en microsillons sous forme de 5 coffrets en 1980. Il s’agit pourtant d’une magnifique interprétation qui trouve un point d’équilibre entre le classicisme de Neuhaus et la fougue des deux membres du Quatuor Beethoven.

Pour le premier mouvement de la Sonate à « Kreutzer » Op.47, il n’est plus question de classicisme. Tout au long de cette exécution, l’engagement des interprètes est maximal. L’enregistrement a été probablement effectué, comme c’était assez souvent le cas en URSS dans les années 30, sur une piste sonore optique de film (un procédé analogue au « Selenephon » de la Radio autrichienne RAVAG), et le son présente des distorsions importantes et une dynamique assez compressée, mais sa définition est suffisante pour restituer cette prestation hors normes.

Le violoniste Miron Polyakin (1895-1941), après ses études avec Leopold Auer a fait une carrière internationale entre 1917 et 1926. Après son retour dans son pays d’origine, où il a donné de nombreux concerts, il a enseigné à partir de 1928 au Conservatoire de Léningrad, puis à partir de 1936 au Conservatoire de Moscou jusqu’à son décès prématuré en 1941 dans le train au retour d’une tournée en Crimée. Cet enregistrement incomplet reste le seul témoignage connu du duo qu’il formait avec Neuhaus. Certes, Polyakin a laissé en 1938/39 un enregistrement intégral de cette Sonate (que l’on peut trouver sur le CD Symposium 1300 – The Great Violonists volume XIV), mais avec un pianiste (Abram Dyakov) qui est peut-être plus un très bon accompagnateur qu’un véritable partenaire et l’interprétation, par le choix d’une conception beaucoup moins tendue, presque statique, est loin d’égaler celle-ci .

1 Dates d’enregistrement des Mouvements I à IV: I: 21 février; II: 21 & 28 février; 10 mars; III: 28 février; IV 28 février & 10 mars 1951 (informations fournies par Dmitry Maksimov). Remise au ton: Charles Eddi.

2 Remise au ton: Charles Eddi.

Here are the published recordings of Beethoven’s Chamber Music in which Heinrich Neuhaus (1888-1964) took part.

To start with, the Quartet WoO36 n°2 is a very agreeable work, very well played.

The next recording is the universally known Trio Op.97 (« Erzherzog » ou « Archduke ») but it has strangely never been re-issued since 1980 in Heinrich Neuhaus’ complete recordings on 5 LP Albums. It is however a magnificent performance which finds a balance between Neuhaus’ classicism and the fire of both members of the Beethoven Quartet.

In the first movement of the « Kreutzer » Sonata Op.47, classicism is no longer the point. During the whole performance, both interprets are very fully involved. It was probably recorded as it was often the case in the 30’s in USSR, on a film optical sound track (a process akin to the « Selenephon » of the Austrian Radio RAVAG), and the sound is very distorted and has rather compressed dynamics, but it has enough definition to do justice to this extraordinary performance.

Violonist Miron Polyakin (1895-1941), after studying with Leopold Auer had an international career between 1917 et 1926. After returning to his native land, where he gave many concerts, he taught since 1928 at the Leningrad Conservatory, then at the Moscow Conservatory from 1936 until his untimely death in 1941 in the train when coming back from a tour in Crimea. This incomplete recordng remains the sole known testimony of his duet with Neuhaus. Of course, Polyakin has made in 1938/39 a complete recording of this Sonata (that may be found on the Symposium CD 1300 – The Great Violonists volume XIV), but with a pianist (Abram Dyakov) who may be more a very good accompanist than a real partner, and the performance , because of the choice of a much less tense, nearly static, approach is far from matching this one.

1 Recording dates of Movements I à IV: I: 21 February; II: 21 & 28 February; 10 March; III: 28 February; IV 28 February & 10 March 1951 (informations kindly provided by Dmitry Maksimov). Pitch correction: Charles Eddi.

2 Pitch correction: Charles Eddi.

Les liens de téléchargement sont dans le premier commentaire. The download links are in the first comment.