Enregistré en Juin 1964 à Vienne dans la Festsaal du Casino de Baumgarten

Bande 4 pistes 19 cm/s WT-510

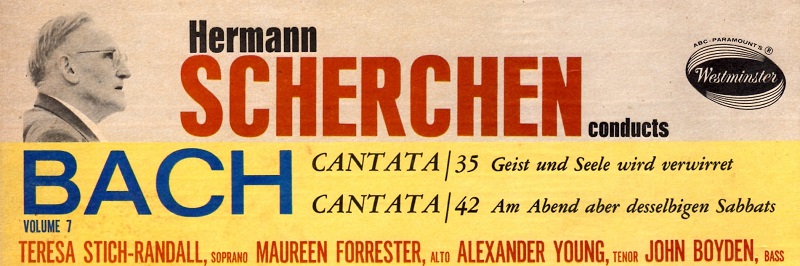

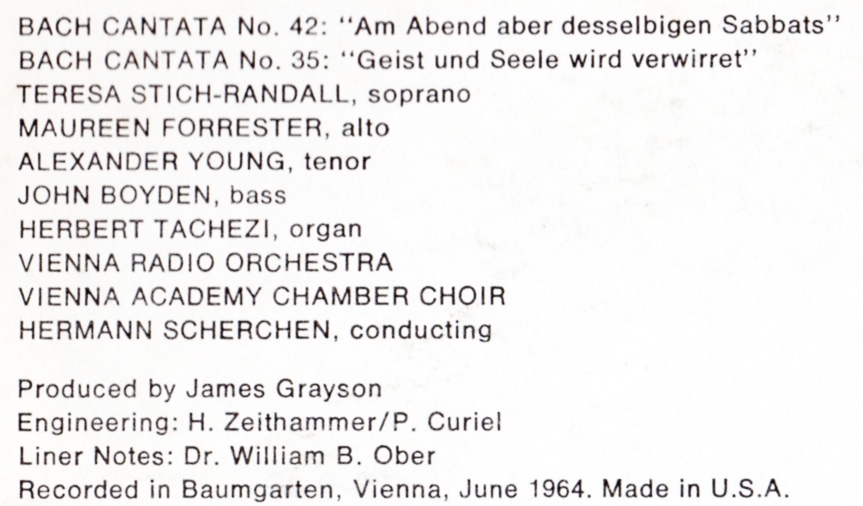

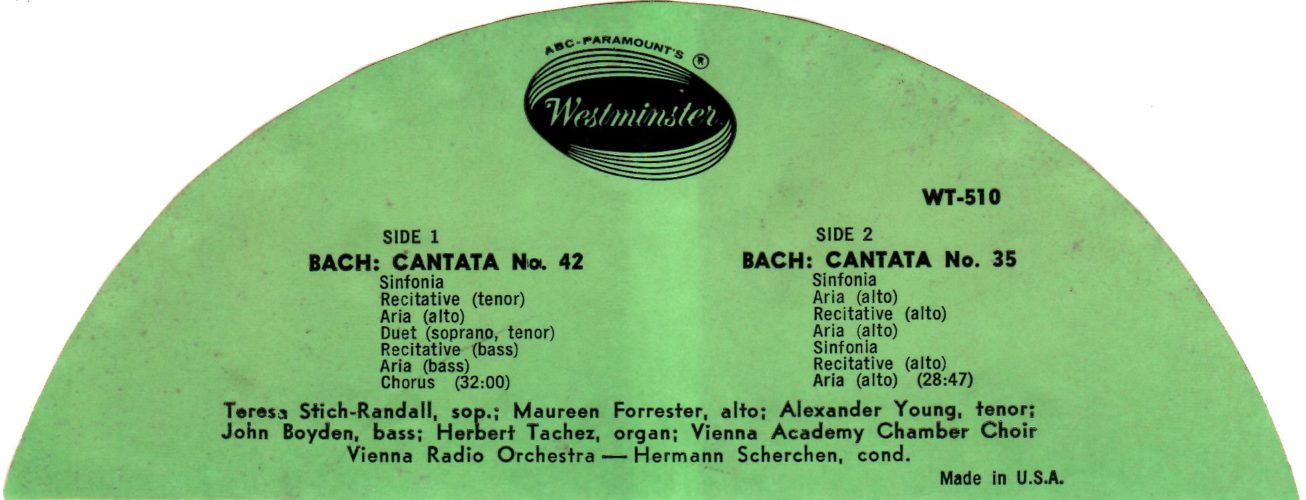

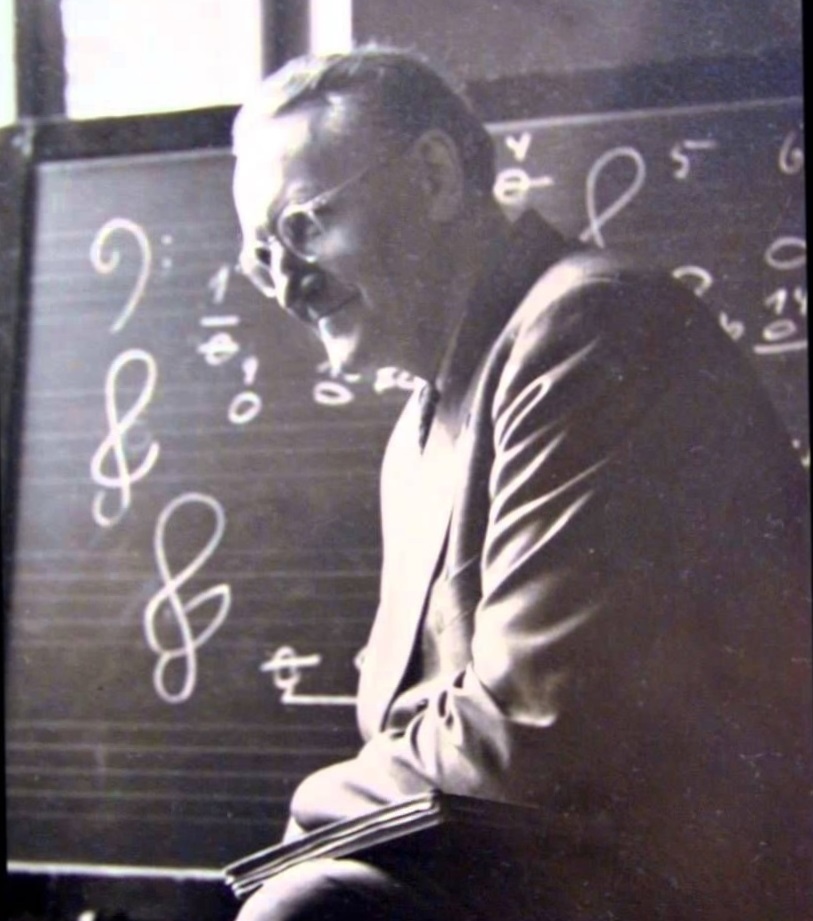

Voici avec pour protagonistes principaux Maureen Forrester (1930-2010) et Hermann Scherchen (1891-1966) un enregistrement historique de deux Cantates de Bach BWV 35 « Geist und Seele wird verwirret » et BWV 42 « Am Abend aber desselbigen Sabbats ». Il n’est pas couramment disponible et la bande (WT-510) publiée à l’époque en constitue la meilleure source, apte à reproduire distinctement l’interprétation telle que captée en juin 1964 dans l’acoustique généreuse de la Festsaal du Casino de Baumgarten à Vienne.

Les autres interprètes sont la soprano américaine Teresa Stich-Randall (1927-2007), le ténor britannique Alexander Young (1920-2000), et la basse canadienne John Boyden (1935-1982). L’organiste autrichien Herbert Tachezi (1930-2016), qui venait juste d’intégrer le Concentus Musicus de Vienne, assure la partie d’orgue des deux Cantates, et en particulier l’importante partie solo de la Cantate BWV 35.

Here is, with as main performers Maureen Forrester (1930-2010) and Hermann Scherchen (1891-1966) an historical recording of two Bach Cantatas BWV 35 « Geist und Seele sind verwirret » and BWV 42 « Am Abend aber desselbigen Sabbats ». It is not readily available, and the tape (WT-510) that was then published is the best source, as it distinctly renders the interpretation as recorded in June 1964 in the opulent acoustics of the Festsaal of the Baumgarten Casino in Vienna.

The other interpreters are US soprano Teresa Stich-Randall (1927-2007), British tenor Alexander Young (1920-2000), and Canadian bass John Boyden (1935-1982). The Austrian organist Herbert Tachezi (1930-2016), who very recently joined the Concentus Musicus Wien, plays the organ part in both Cantatas, and especially the important solo part of the Cantata BWV 35.

Les liens de téléchargement sont dans le premier commentaire. The download links are in the first comment.

![]()

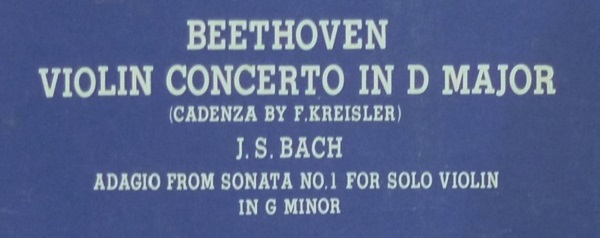

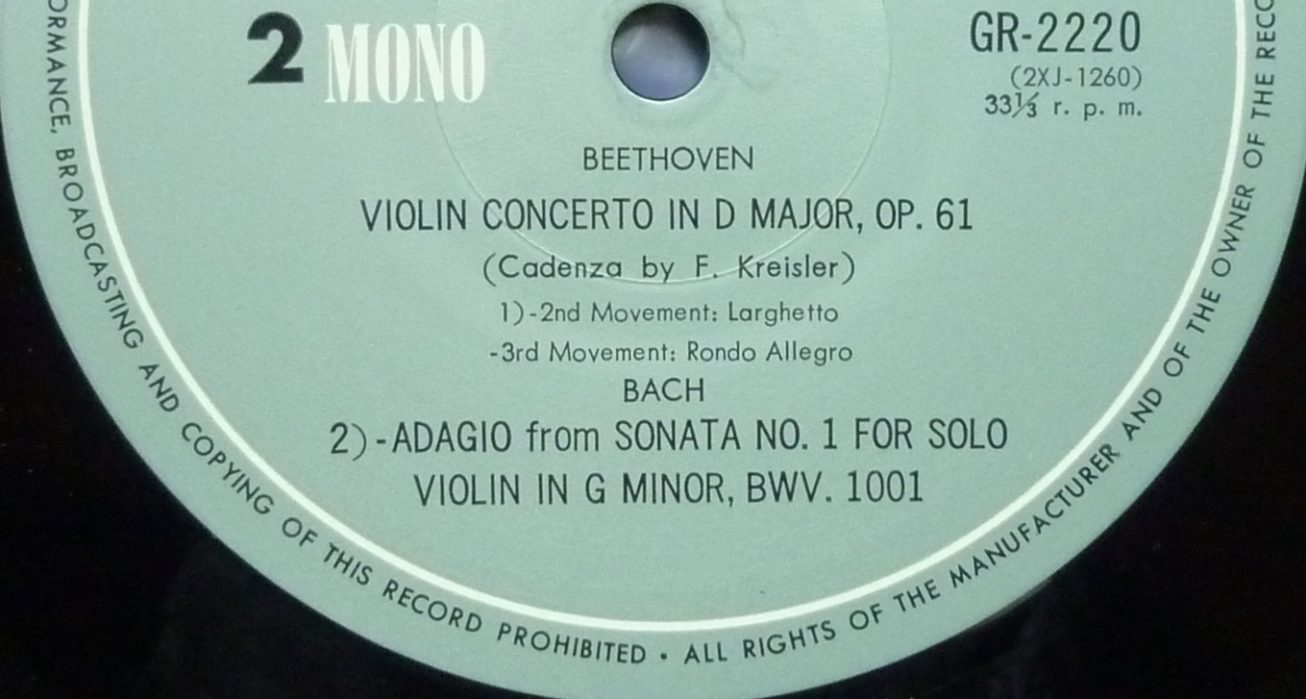

Beethoven Concerto Op. 61 – Staatskapelle Berlin

Berlin Singakademie 14-16 décembre 1926

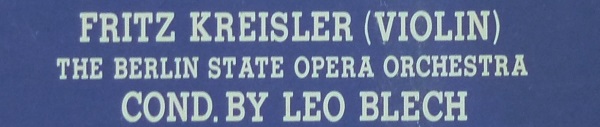

Suite à la publication des Concertos de Beethoven et de Brahms avec Fritz Kreisler, Leo Blech et la Staatskapelle de Berlin, un contributeur de ce site (que nous remercions chaleureusement) nous a donné accès à un microsillon légendaire que nous cherchions en vain depuis longtemps. il s’agit de l’édition japonaise du Concerto de Beethoven par Toshiba – EMI sous le label Angel GR-2220. On notera qu’il s’agit d’une copie pratiquement non filtrée des 78t. d’origine qui, on le sait présentent un bruit de fond important. En particulier, les transitions entre les faces sont perceptibles, ne serait-ce qu’à cause du changement subit de couleur du bruit de surface. Par contre, la sonorité du violon de Kreisler est superbement reproduite. En complément, l’Adagio de la Sonate BWV 1001 pour violon seul de Bach qui occupait la 12ème face de l’album 78 tours d’origine.

Cet enregistrement est maintenant disponible ici:

Blech – III – Beethoven et Brahms avec Fritz Kreisler

Further to the publication of the Concertos by Beethoven and Brahms with Fritz Kreisler, Leo Blech and the » Staatskapelle Berlin », a contributor to this site (whom we thank warmly) has given us access to a legendary LP we have been searching for years. It is the Japanese Edition by Toshiba – EMI of the Beethoven Concerto under the Angel label GR-2220. It is worth noting that it is a practically unfiltered dub of the original 78rpm pressings, which, as is known have a quite high level of background noise. In particular, the side breaks are perceptible, let alone because of the sudden change in tone colour of the background noise. On the other hand, the sound of Kreisler’s violin is stunningly reproduced. As a bonus: the Adagio from Bach’s Sonata for solo violin BWV 1001 that was on the 12th side of the original 78 rpm Album.

It is now available here:

Blech – III – Beethoven et Brahms avec Fritz Kreisler

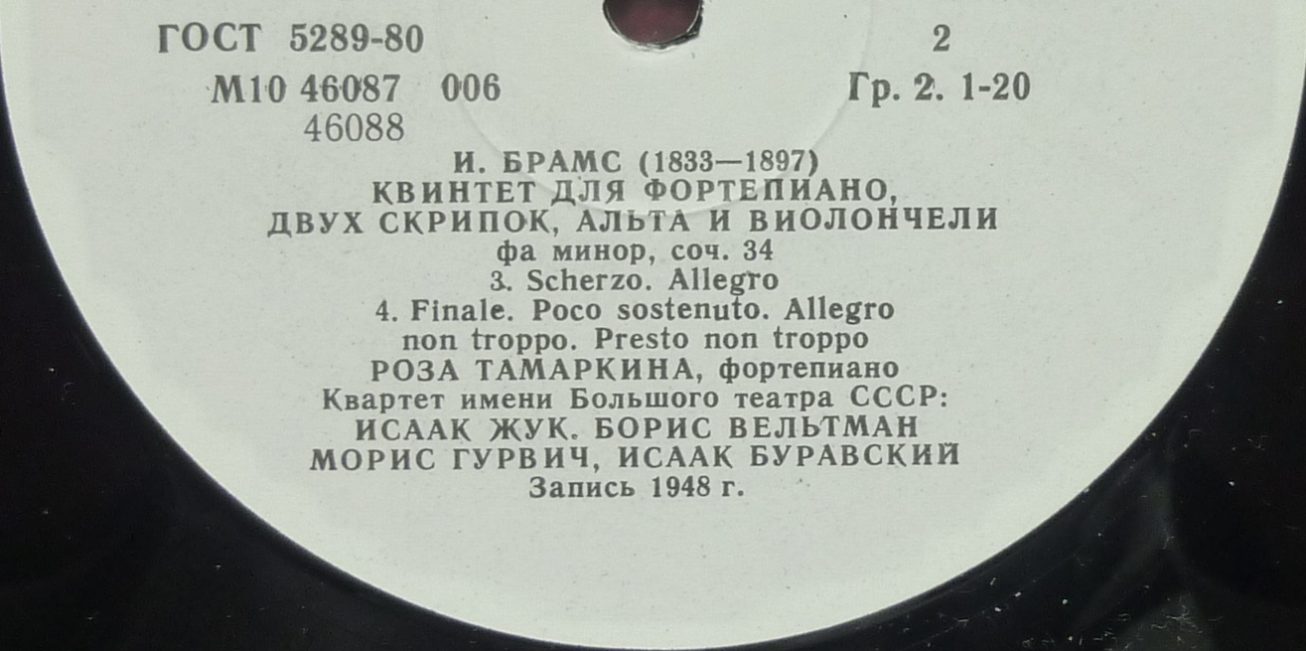

Rosa Tamarkina, piano; Isaac Zhuk & Boris Weltman, violons;

Moris Gurvich, alto; Isaac Buravsky, violoncelle

Enregistré en 1948

English translation: click here

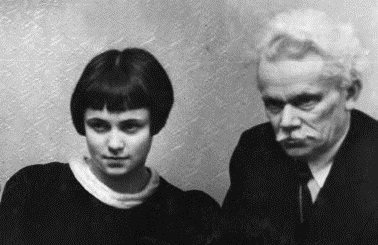

Rosa Tamarkina (Kiev 1920 – Moscou 1950) a eu, à l’instar de Dinu Lipatti, une carrière aussi courte que brillante, qui a été interrompue par une cruelle maladie.

Entre 1932 et 1935, elle est l’élève de Nadezda Goldenberg au Conservatoire de Kiev, avant d’étudier au Conservatoire de Moscou. En 1935, elle publie ses premiers enregistrements. En 1937, avant même la fin de ses études, elle obtient le 2ème Prix du Troisième Concours Chopin de Varsovie. Sa technique, mais surtout sa forte personnalité et sa maturité musicale précoce impressionnent le jury composé notamment d’Henryk Neuhaus, Emil von Sauer et Wilhelm Backhaus. Elle poursuit cependant ses études au Conservatoire de Moscou jusqu’en 1945, avec Alexander Goldenweiser, puis Konstantin Ignumov. Elle commence à y enseigner en 1946.

Rosa Tamarkina & Alexander Goldenweiser en 1937

Entre 1940 et 1944, elle est l’épouse d’Emil Gilels.

Sa maladie, diagnostiquée en 1946, la contraint à limiter le nombre de ses concerts. Sa dernière apparition publique a lieu en octobre 1949 (Chopin Concerto en fa mineur).

Sa discographie est très limitée, mais suffisante pour donner une idée de son immense potentiel: une poignée d’œuvres pour piano seul, la Sonate de Franck avec la violoniste Marina Kosolupova (1918-1978), les Quintettes de Brahms et de Taneïev avec le Quatuor du Théâtre Bolshoï (ils ont également joué le Quintette de Schumann, mais il ne semble pas qu’un enregistrement existe), et enfin le Concerto n°2 de Rachmaninov sous la direction de Nikolaï Anosov.

_________________

Quatuor du Théâtre Bolshoï: Isaac Zhuk, Boris Weltman, Moris Gurvich & Isaac Buravsky

Le Quatuor du Théâtre Bolshoï, c’est à dire du « Grand Théâtre de Moscou », a été fondé en 1931 par Isaac Zhuk (1902-1973), Boris Weltman (1899-1967), Moris Gurvich (1909- ?) et Sviatoslav Knushevitsky (1908-1963), remplacé en 1933 par Vladimir Matkovsky, puis en 1935 par Isaac Buravsky (1898-1969). A part ces changements concernant le pupitre de violoncelle, la seule modification intervenue jusqu’à la dissolution du Quatuor en 1968 a été le remplacement en 1957 de l’altiste par Galina Matrosova, élève de Vadim Borisovsky, l’altiste du Quatuor Beethoven.

_________________

Les liens de téléchargement sont dans le premier commentaire. The download links are in the first comment.

Staatskapelle Berlin dir: Leo Blech – Berlin Singakademie

__________

Beethoven Concerto Op. 61

14 au 16 décembre 1926

DB990-995 – Matrices CWR 631-641 (Beethoven)

14 décembre: CWR 631 1A, CWR 632 2, CWR 633 1A; 15 décembre: CWR 636 3A, CWR 637 2A, CWR 638 2, CWR 639 3A;

16 décembre: CWR 634 4A, CWR 635 2, CWR 640 2, CWR 641 2A

Bonus: Bach Sonate n°1 BWV 1001 (Adagio) Fritz Kreisler: 16 décembre CWR 642

__________

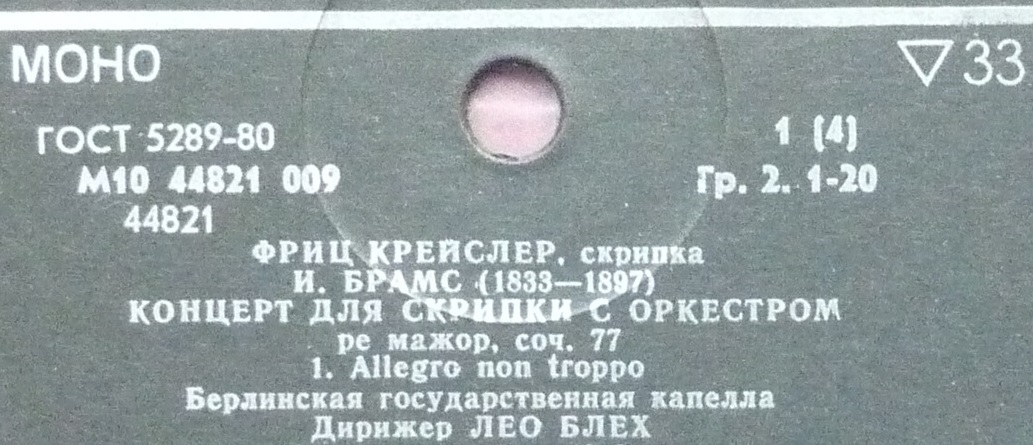

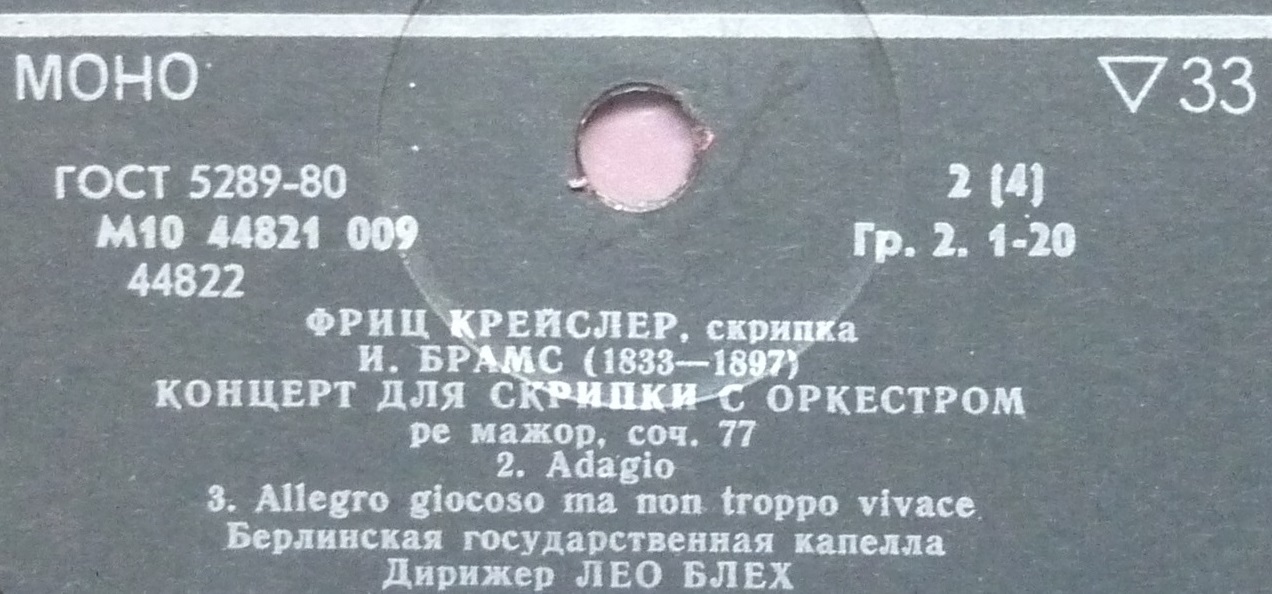

Brahms Concerto Op. 77

21, 23 & 25 Novembre 1927

Beethoven: 33t. EMI-Toshiba (1971); Brahms: 33t. Melodiya

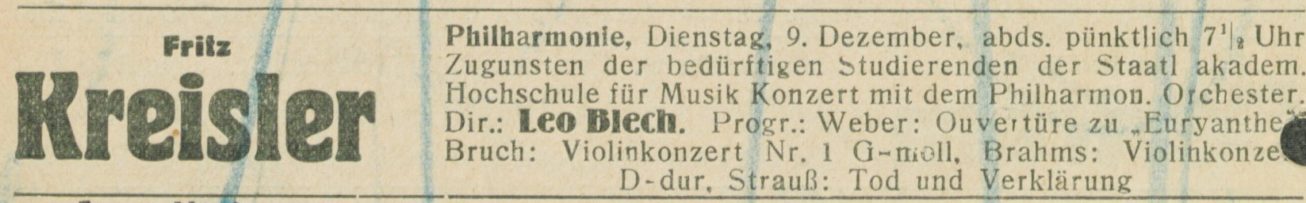

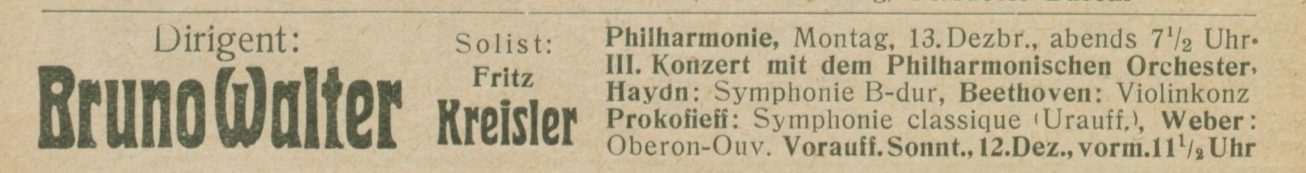

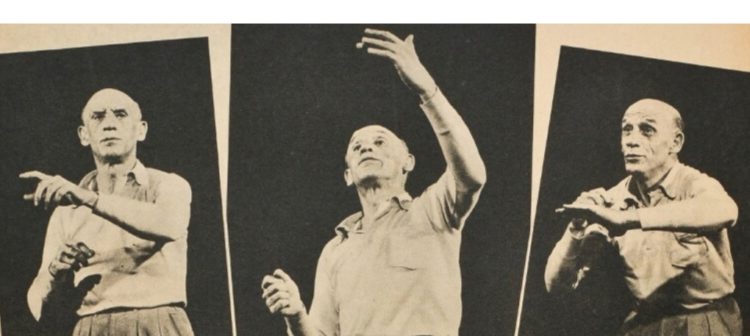

En décembre 1926, Leo Blech et Fritz Kreisler ont enregistré le Concerto de Mendelssohn Op.64 (les 9 & 10), puis du 14 au 16, le Concerto Op.61 de Beethoven.

Entre temps, le 12 et le 13, Kreisler a joué le Concerto Op.61 de Beethoven en public avec les Berliner Philharmoniker, cette fois sous la direction de Bruno Walter.

On ne saurait en déduire que le partenariat entre Blech et Kreisler qui a donné les enregistrements de ces trois grands Concertos était de pure circonstance. Si en effet le Concerto Op.77 de Brahms a été enregistré l’année suivante, il avaient déjà donné à Berlin une exécution de cette œuvre (avec le Concerto n°1 de Bruch) lors d’un concert des Berliner Philharmoniker en date du 9 décembre 1924.

En l’absence d’une liste des concerts de Leo Blech, notamment avec la Staatskapelle de Berlin (l’Orchestre du Staatsoper), ou de Fritz Kreisler, on ne peut dire si une collaboration régulière a existé entre eux et depuis quand. Leurs disques montrent en tout cas une entente d’une rare qualité1 .

En 1950, à l’occasion de son 75ème anniversaire, Kreisler a déclaré lors d’une cérémonie en son honneur:

« La musique est un art relativement indéfinissable. Juste un exemple: Comment un artiste peut-il arriver à une interprétation idéale de, disons, un Concerto ou une Sonate de Beethoven? Il n’existe pas de formule pour cela; nous n’avons pas de normes; nous n’avons pas d’exemples à consulter ou à copier; du moins, nous n’avons pas d’exemples universellement reconnus. De ce fait, tout artiste, en fonction de son tempérament et avec son intuition, doit concevoir et créer ses propres idéaux et les suivre dans l’espoir qu’un jour il pourra les atteindre…. Un artiste se rend compte très souvent que ses propres idéaux ont changé ou qu’il s’est beaucoup éloigné de son but. Il m’est arrivé une fois de penser que j’avais quasiment atteint mon propre idéal lors d’une exécution, mais il m’a fallu abandonner tout espoir de pouvoir y arriver de nouveau, car je me suis aperçu à quel point j’avais été aidé par des circonstances fortuites telle que mon état d’esprit, des conditions atmosphériques favorables et même les propriétés acoustiques de la salle où j’avais joué« .

La vie d’un artiste est un thème sur lequel on peut écrire beaucoup de variations ».

Bruno Walter, dont le livre de souvenirs est justement intitulé « Thème et Variations », a fait à cette occasion écho aux interrogations de Kreisler:

« Faire de la musique est pour Fritz Kreisler ce que voler est pour les oiseaux, ou nager pour les poissons. Et mon opinion est que c’est cette qualité élémentaire qui explique la magie qu’il exerce sur son auditoire, et qui transforme les événements éphémères de ses concerts en une expérience profonde et durable. Une heureuse étoile s’est mise à briller sur notre monde musical quand Fritz Kreisler y est apparu, quand il a pris son archet et son violon et a joué à pour l’oreille de plusieurs générations ses chants de beauté, de sérénité, de tristesse, de gaieté, de transfiguration et de bonheur ».

Kreisler avait sa propre conception de la technique (entrevue avec Samuel Applebaum):

« Pour la pratique instrumentale, on donne trop d’importance à la répétition physique, et pas assez au contrôle mental. La technique musculaire n’est pas seulement une question de développement musculaire, mais aussi d’implication mentale. J’ai souvent mémorisé un morceau de musique, parfois un Concerto important au cours d’un voyage en train. J’ai souvent joué des œuvres avec très peu de pratique préliminaire. Quand le Concerto d’Elgar m’a été dédié, je n’ai jamais mis un doigt sur la touche. Et puis, j’ai vu un passage que je pouvais améliorer et j’ai passé six heures dessus…. Je pratique seulement quand j’en ressens le besoin. C’est à la portée de beaucoup, s’ils développent leur cerveau depuis la prime enfance… Faire confiance à l’habitude musculaire, comme tellement de musiciens le font en matière de technique est en effet fatal. Un peu de fatigue, un peu de nervosité, un muscle perturbé et incapable de se contrôler et où êtes vous? Car la technique est vraiment un problème mental ».

1 Chacun de ces deux Concertos a bénéficié de trois jours d’enregistrement et le son est d’une qualité étonnante pour l’époque.

____________________

Fritz Kreisler Leo Blech BPO 9 décembre 1924 Bruch Concerto n°1 Brahms Concerto Op.77

Fritz Kreisler Bruno Walter BPO 12 & 13 décembre 1926 Beethoven Concerto Op.61

____________________

In December 1926, Leo Blech and Fritz Kreisler recorded Mendelssohn’s Concerto Op.64 (on 9th & 10th), then from the 14th to the 16th, Beethoven’s Concerto Op.61.

In between, on the 12th and the 13th, Kreisler performed the Beethoven’s Concerto Op.61 at concerts with the Berliner Philharmoniker, but conducted by Bruno Walter.

One should not draw therefrom the conclusion that the partnership between Blech and Kreisler that led to the recordings of these three great Concertos was purely a matter of circumstances. Whereas the Brahms Concerto Op.77 was recorded the following year, they gave a prior Berlin performance of this work (with Bruch’s Concerto n°1) during a concert of the Berliner Philharmoniker on December 9, 1924.

Without a list of the concerts given by Leo Blech, especially with the Berliner Staatskapelle (the Staatsoper Orchestra), or by Fritz Kreisler, it is not possible to tell whether a partnership existed between them on a regular basis and since when. However, their recordings testify to a rare understanding between them1.

In 1950, for his 75th birthday, Kreisler declared during a ceremony in his honour:

« Music is a rather indefinable art. For instance, to give you but an example: How can an artist achieve an ideal performance of, let us say, a Beethoven Concerto or a Sonata? There are no formulas for it; we have no norms; we have no examples which we could consult and copy; at least we have no universally acknowledged examples of it. Therefore, any artist, according to his temperament and through his intuition, has to conceive and create his own ideals and follow them in the hope that some day he may be able to attain it…. An artist very often realizes that his own ideals have changed or that he has receded further from his goal. I once, myself, thought I had come very near my own ideal in a certain performance,but I had to abandon all hopes of being able to repeat it, because I realized how much I had been aided by fortuitous circumstances, such as my disposition, favourable atmospheric conditions and even the acoustical properties of the hall in which I played.

The life of an artist is a theme on which many variations can be written ».

Bruno Walter, whose souvenir book is by the way titled « Theme and Variations », echoed Kreisler’s questions in a short address:

« To make music is for Fritz Kreisler what flying is for the birds, what swimming is for the fish. And I am of the opinion it is this elementary quality which explains the spell that he casts over his audiences, that changes the passing events of his concerts into a profound, lasting experience. So it was certainly a lucky star that shone upon our musical world when Fritz Kreisler appeared in it, when he took his bow and fiddle and played into the ears of generations his songs of beauty, of serenity, of sadness, of gaiety, of transfiguration and of happiness ».

Kreisler had his own way to technique (interview with Samuel Applebaum):

« Too much emphasis is being placed on physical repetition in practice, and not enough on mental control. Muscular technic is not a matter of muscular development alone, but of mental application. I have often memorized a piece of music, in some instances, an important Concerto while travelling on the train. I often played works with very little preliminary practice. When the Elgar Concerto was dedicated to me, I never put a finger on the fingerboard. Then I saw a passage I thought I could improve, and spent six hours on it…. I practice only when I feel the need. Many people are capable of doing this if they develop their minds from early youth… To rely on muscular habit, which so many do in technic, is indeed fatal. A little fatigue, a little nervousness, a muscle bewildered and unable to direct itself, and where are you? For technic is truly a matter of the brain ».

1 Each of these two Concertos was granted three recording days and the sound quality is astonishing for the period.

____________________

Les liens de téléchargement sont dans le premier commentaire. The download links are in the first comment.

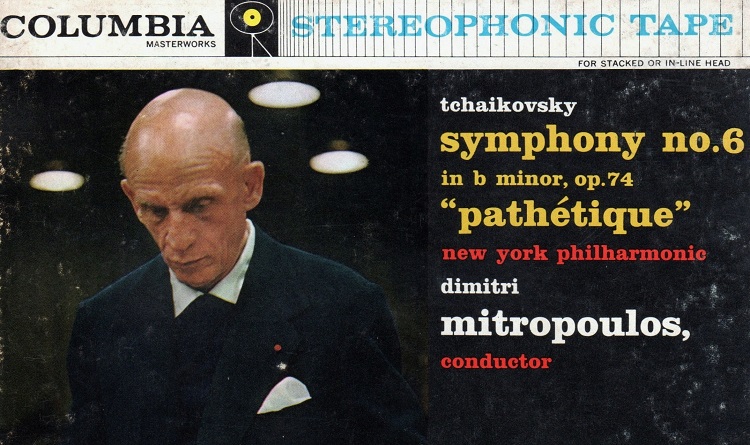

Enregistré à Brooklyn (St-George Hotel Ballroom) le 11 novembre 1957

Prise de son stéréophonique: Fred Plaut & Stan Tonkel

Source: Bande/Tape 19 cm/s / 7.5 ips LMB 19

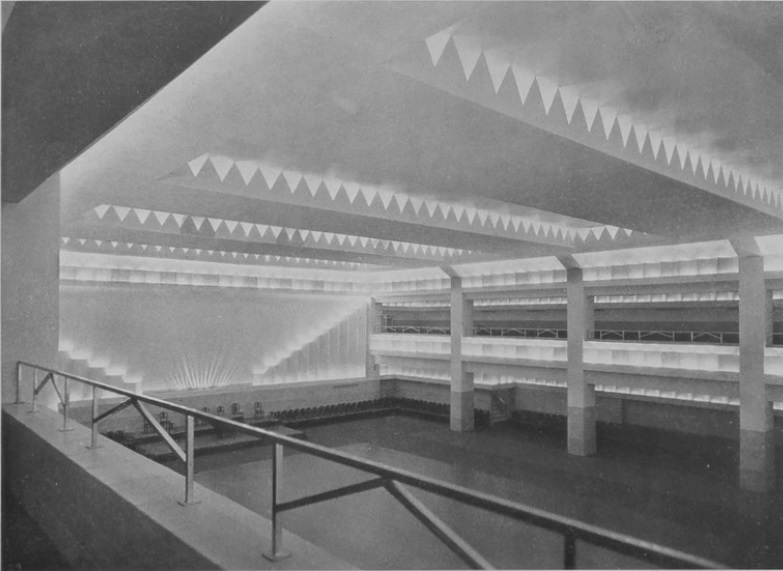

Cet enregistrement a été réalisé au cours d’une journée « marathon » au cours de laquelle, outre cette Symphonie, ont été enregistrés l’Hymne Américain (non publié), de larges extraits (45′) du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev, la Marche Slave de Tchaïkovsky et « Une Nuit sur le Mont Chauve » de Moussorgsky, soit en tout environ 100 minutes de musique.

La Symphonie de Tchaïkovsky avait été donnée en concert par Mitropoulos le 12 octobre (étonnamment sa seule exécution de cette œuvre avec le NYPO), et les extraits du ballet de Prokofiev les 31 octobre et 1er novembre, une partie seulement d’entre eux étant repris lors du concert radiodiffusé du dimanche, le 3 novembre.

Cette journée d’enregistrements du lundi 11 novembre était inconfortablement située entre deux semaines de concerts dirigés par André Cluytens les jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre d’une part , et les jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre d’autre part avec des programmes complètement différents. Etant donné qu’il y a eu chaque semaine « comme c’était l’usage » (lettre du NYPO à Cluytens en date du 4 décembre 1956) quatre ou cinq répétitions (deux le mardi, une le mercredi, une le jeudi et « si nécessaire » une le samedi) pour préparer les concerts, on imagine aisément la charge de travail que ceci représentait pour l’orchestre, le lundi étant sa seule journée de repos.

Si les critiques américains n’ont pas manqué de louer la qualité exceptionnelle de la prise de son, en particulier pour la version sur bande (2 pistes 19 cm/s ref LMB 19), ils ont par contre été déroutés par l’interprétation dont l’incroyable tension et les couleurs orchestrales ne correspondait pas à leur conception, probablement influencée par le romantisme allemand, qui réclamait plus de « pathos », à une époque où des interprètes tels que Mravinsky n’étaient pas encore la référence.

Autrement dit, Mitropoulos était en avance sur son temps.

Peut-être aussi cette tension reflétait-elle la période difficile que traversait Mitropoulos, contraint de partager pour la saison 1957-1958 la direction de l’orchestre avec Leonard Bernstein. Il démissionnera juste après, la nouvelle étant annoncée par la presse le 20 novembre.

This recording was made during a one-day « marathon » during which, apart from this Symphony, were recorded « The Star Spangled Banner » (still unpublished), a large selection (45′) from Prokofiev’s Ballet Roméo and Juliet, the « Marche Slave » by Tchaïkovsky and « Night on Bald Mountain » by Moussorgsky, all in all about 100 minutes of music.

The Tchaïkovsky Symphony had been performed by Mitropoulos at the October 12 concert (astonishingly his only public performance of this work with the NYPO), and the excerpts from Prokofiev’s Ballet on October 31 and November 1st, only a part thereof being played at the Sunday broadcast of November 3.

But this recording day of Monday November 11 was squeezed between two weeks of November concerts conducted by André Cluytens on Thursday 7, Friday 8, Saturday 9 and Sunday 10 on the one hand, and on Thursday 14, Friday 15, Saturday 16 and Sunday 17 on the other hand with entirely different programs. Since there were each week as « customary » (letter from NYPO to Cluytens, dated December 4, 1956) four or five rehearsals (two on Tuesday, one on Wednesday, one on Thursday, and « whenever necessary » one on Saturday) to prepare the concerts, one can easily imagine the gruelling schedule this meant for the orchestra for which Monday was the only day-off.

The US critics did not fail to recognize the exceptionnal quality of the recording, especially in the reel-to-reel tape version (2 tracks 7.5 ips ref LMB 19). They seemed however to have been puzzled by the performance of which the incredible tension and the orchestral colours did not meet with their idea of the work, maybe out of the influence of German romanticism, that needed more « pathos », at a period when performers like Mravinsky were not yet a reference.

In other words, Mitropoulos was ahead of his time.

Maybe said tension reflected the difficult period Mitropoulos was going through, obliged as he was to share for the 1957-1958 season the leadership of the orchestra with Leonard Bernstein. He resigned shortly afterwards, and the news was announced in the press on November 20.

St. George Hotel Ballroom